- 本ページはプロモーションが含まれています

Amazonなどの商品ボタン(下記)は、販売を目的としていません。商品検索用です

もっとお得なショップがあるかもしれませんので、購入する際はサイト内でショップをご検討してからにしてください。

![]() 免責

免責

正確性に配慮しておりますが、記事の活用はご自身の責任の下でお願いいたします。

当コンテンツに起因するいかなる事項においても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

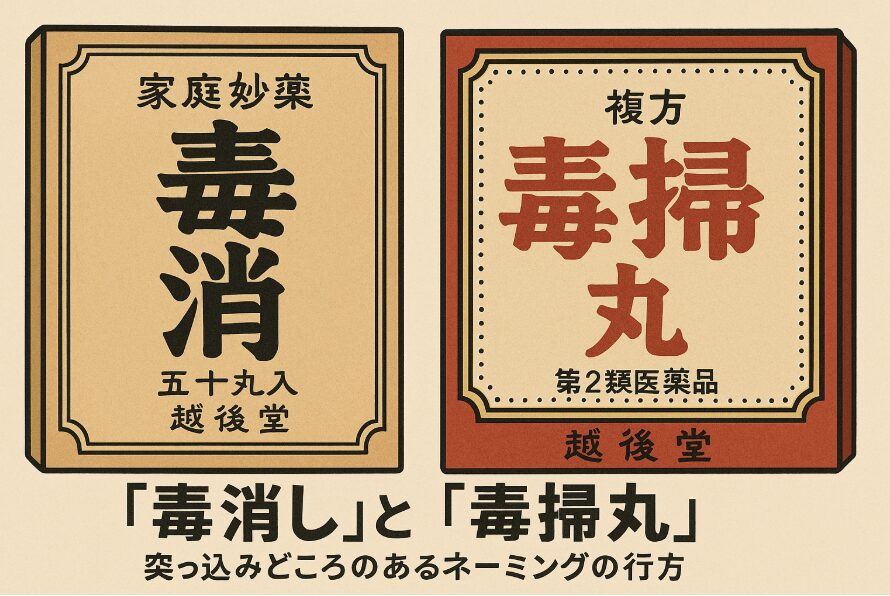

ドラッグストアでお爺さんに「毒消しある?」と聞かれた。

そうだ、幼い頃お腹を壊した私にも、祖父は「毒消し!」と言って丸い粒をくれたのだ。

でも今どき“毒を消す”なんて、そんなパワーワードな薬ある?

そんなものがあるなら、自分も買っておきたい!!と思いました。

結局そのお客さんは毒掃丸を「コレコレ」と言ってご購入。

私は成分表示に目をやり、内心つぶやいた——「…思ったより普通」。

そういえば、幼いころ飲まされた毒消し。

あれは何だったのか。

当時は分からなかったが、薬剤師になった今ならわかるかもしれないと思い調べてみました。

“毒消し”の正体と、“毒掃丸”との違い、そして“毒消し”というパワーワードが消えた理由を、ちゃんと文献でひもといてみた。

結論(先に言っちゃう)

祖父世代の「毒消し」は、主に胃腸トラブルの常備薬。

代表的な“越後の毒消し”には沈降炭酸カルシウム(制酸)+硫黄(お通じを促す狙い)などが入った処方例が残る。エーザイ

一方、現代の「毒掃丸(=複方毒掃丸)」は便秘薬。成分は大黄・エイジツ・サンキライ・センキュウ・甘草・厚朴の生薬ブレンドで、“穏やかに効く”のが売り。添加物として沈降炭酸カルシウムが入るが、主薬ではない。KEGG+1

「毒を消す」系のコピーは、医薬品広告の規制が強化されてNG領域に。

昭和55年(1980)通知→平成29年(2017)改正で、誇大・誤認の表現が不可に整理され、ネーミングも“マイルド”へ。厚生労働省+2厚生労働省+2

1. 祖父の「毒消し」はなぜ効いた?——主役は“炭カル”と“硫黄”

炭カル(沈降炭酸カルシウム)=胃酸を中和する古典的な制酸剤

作用:胃内の塩酸を中和してpHを上げ、胃のムカムカを抑える。

1gで0.1mol/L塩酸約200mLを中和する効力という“酸をアルカリでぶん殴る系”の頼もしさ。KEGG+1

副作用・注意:長期大量で高カルシウム血症や結石リスクなど。レトロだけど注意は必要。KEGG+1

つまり、祖父の「毒消し!」は胃酸攻撃を炭酸カルシウムで直に消火していた、の図。

「毒」=“胃が荒れさせるもの(過剰な酸や食あたり)”という時代の言語感覚だったわけです。

硫黄(硫黄華など)=昔は“飲む”用途も。腸で還元→ガス→動く

歴史的に内服(硫黄華など)で“緩下(軽い下剤)”として用いた事例がある。

現代では主に外用(皮膚)だが、“かつては緩下剤として用いられた”旨の整理が残る。ウィキペディア+1

薬理メモ:硫黄イオンは細胞膜を通りにくいが、腸内細菌で硫化物や硫化水素に還元され、腸内ガス・運動に影響しうる(=“出す”方向の狙い)。東京学芸大学リポジトリ

要は、炭カルで“胃を鎮め”、硫黄で“下へ流す”。

祖父の「毒消し」は昭和の理論では理屈的にもツートップだった——と読むと腑に落ちます。

2. 「毒消し」と「毒掃丸」は別物? 処方と目的が違う

現代の「毒掃丸(複方毒掃丸)」は便秘薬

成分(90丸中):大黄1.2g/エイジツ0.8g/サンキライ0.8g/センキュウ0.5g/甘草0.5g/厚朴0.4g。効能は“便秘と随伴症状”(吹き出物・腹部膨満など)。KEGG

添加物として沈降炭酸カルシウムや寒梅粉、CMC-Ca、薬用炭、タルク等を配合(=主薬ではない)。毒掃丸

一方、越後の「毒消し」は胃腸全般の“常備薬”

大正期の伝承処方(例):白扁豆/硫黄/菊名石(=炭酸Ca)/天花粉/甘草など(量も明記の史料あり)。“食あたり・胃痛・消化不良”への家庭薬。エーザイ

ざっくり対比

| 観点 | 祖父の「毒消し」 | いま売ってる「毒掃丸」 |

|---|---|---|

| ねらい | 胃酸を鎮めて、お腹の中の“悪さ”をおさめ、必要なら出す | 便秘改善&随伴症状の緩和 |

| 主な中核 | 炭酸Ca(制酸)+硫黄(緩下狙い) | 生薬6種(大黄ほか:刺激・調整のバランス) |

| 位置づけ | 民間薬・行商起源の胃腸常備薬 | 第2類医薬品の便秘薬 |

| “炭カル”の扱い | 主役級 | 添加物(飲みごこち・製剤安定など) |

じいちゃんの毒消しは「鎮めて、流す」。

いまのは「穏やかに出して、ついでに肌荒れもケア」。

名前は似てても、処方が全く違うのだ。

3. 「毒」というパワーワードが使えなくなったワケ

日本の医薬品広告は「虚偽・誇大の禁止」が原則。昭和55年(1980)「医薬品等適正広告基準」通知で枠組みが整い、2017年に改正通知と詳細な解説・留意事項が出て、運用がさらに明確化。

効能を誤認させる強い言葉は基本アウト。厚生労働省+2厚生労働省+2

よって「毒を消す」のような万能・劇的なニュアンスは現在の基準では不適。

結果、「毒消し」は歴史的商標/説明の領域へ後退し、“胃腸薬”“便秘薬”などの作用に即した表現に置き換わった。

※“デトックス”的な表現が難しいのも同根です。

これが今の毒掃丸

これが昔の毒掃丸

4. 実はロマンもある:越後“毒消し”のふるさと

新潟・巻(角海浜)起源の“越後の毒消し”は、女性の行商が全国に広めた。

エーザイ記念館の学芸員コラムに、成分(菊名石+硫黄+白扁豆ほか)や行商のエピソードがまとまっている。エーザイ

「毒消しゃいらんかね」という売り声や歌も残り、ネーミングの魔力が文化まで連れてきたらしい。(ここ、ふるすぎて、ゆるやくも知らない世界)

5. まとめ:ネーミングは薬効を超えて記憶に効く

炭カルは酸を鎮め、硫黄は“下を促す”役を担った。レトロだが理にかなう。KEGG+1

毒掃丸は便秘薬としてきちんと設計・表示された現代製剤。祖父の“万能毒消し”とはミッションが違う。KEGG+1

「毒を消す」という強い言葉は、今の広告基準では不可。だけど記憶には強烈に効いた。厚生労働省+1

「毒は消えないが、ムカムカは鎮まり、溜まったものは出る。」

これが、昭和の時代には、体の中の毒が消えるイメージと一致したというわけか?

じゃあ次は“流す”とか“こすり取る”とかに進化するの?

もはや掃除用品のネーミング合戦。」

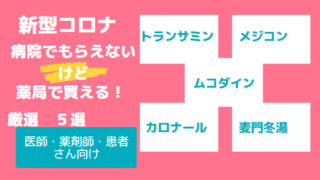

そして、こんなパワーワード医薬品がまだあったりして。

結論

毒消しある?ときかれて、毒掃丸が似たようなものですよ~と間違った知識を伝えないようにしましょう。

そして、毒消しはもう売られていません。多分。

そして、いつのまにか毒掃丸が、毒が消える【神薬】となって、中国人が大量に買っていったりするかも・・・。

付録:根拠リンク(引用の打ち分け)

沈降炭酸カルシウム(制酸):KEGG 医薬品データ/PINS 添付文書(胃酸中和、1g=0.1mol/L HCl 約200mL中和、副作用記載)KEGG+1

硫黄(内服の歴史・緩下):かつて緩下剤として用いられた旨(英語文献の総説的記述)/腸内で還元→硫化物・H₂Sという機序的解説(学芸大リポジトリ)ウィキペディア+2ウィキペディア+2

複方毒掃丸(成分・効能):KEGG OTC データ/製品PDF(添加物:沈降炭酸カルシウム等) KEGG+1

広告規制:1980年の適正広告基準通知/2017年の改正・解説通知(PDF)厚生労働省+2厚生労働省+2

越後の毒消し(歴史・処方例):エーザイ記念館学芸員コラム(菊名石+硫黄+白扁豆+天花粉+甘草)エーザイ