- 本ページはプロモーションが含まれています

Amazonなどの商品ボタン(下記)は、販売を目的としていません。商品検索用です

もっとお得なショップがあるかもしれませんので、購入する際はサイト内でショップをご検討してからにしてください。

![]() 免責

免責

正確性に配慮しておりますが、記事の活用はご自身の責任の下でお願いいたします。

当コンテンツに起因するいかなる事項においても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

対処療法の風邪薬は風邪を治さない

「風邪薬って意味ないんでしょ?」

薬剤師をやっていると、そんな声をよく聞きます。

確かに、市販の総合感冒薬はウイルスをやっつけてくれるわけではありません。

じゃあ効いているのは気のせい? 儀式? それともただの偶然?

一見すると「無駄じゃん!」と切り捨てたくなる総合感冒薬。

まずはその“怪しい不思議”を並べてみましょう。

不思議その① プラセボ効果

総合感冒薬を飲むと「お、効いてきた気がする!」と感じる人は多い。

でも冷静に考えると、薬理作用というよりは 期待でドーパミンが出ている だけかも。

実際、偽薬でも「効いた」と答える患者は少なくありません。

総合感冒薬は成分が盛り合わせになっているので、「これなら効くだろう」という期待感が強い → 効いた気になりやすい。

つまりプラセボの塊。

「効いてるのは成分じゃなくて思い込みじゃん!」とツッコミたくなる部分です。

不思議その② 儀式効果

薬を飲む行為そのものが「治すための儀式」になっている説。

カプセルを口に含み、水でゴクリ。

「よし、これで回復モードに入ったぞ」

という安心感。

薬理学で説明するのは難しいけれど、心理学的には 自己効力感の上昇 と言えます。

でもこれもまた、「効いているのは気持ちだけでしょ」と笑いたくなる不思議。

不思議その③ タイミングの偶然

風邪は3日〜1週間で自然に治るもの。

ちょうど治り始めた時期に薬を飲めば、「薬のおかげ」と錯覚してしまう。

これは統計学的には「回帰効果」と呼ばれる現象。

「結局、薬が効いたんじゃなくてタイミングが良かっただけじゃん!」

と突っ込めるところです。

これ、病院でもあります。

市販の風邪薬飲んでも1週間咳が止まらず、病院のPL顆粒飲んだらすぐ直った!とか。

これもタイミングでしょうが、そこからPL顆粒神話が生まれたりして・・・。

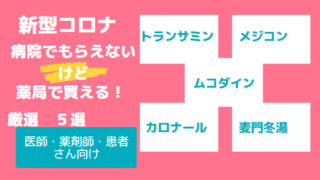

病院用の風邪薬という言葉に騙されてない? PL顆粒よりよく効く薬あります

ここまでのまとめ(ツッコミ側の結論)

総合感冒薬ってつまり――

治さない

プラセボでごまかす

儀式で安心する

タイミングで“効いた気”になる

はい、出ました。

「ほら、やっぱり不要じゃん!」

ここまで読むと、くすり否定派はちょっと勝ち誇った気持ちになるはずです。

店頭あるある:マウントおじさん登場

ところで、ドラッグストアや薬局の店頭で、こんな人に出会ったことありませんか?

ただ「風邪薬どうされますか?」とご案内しただけなのに、

「いやいや、風邪薬なんて効かないんだよ(笑)」

「医学的に無駄でしょ?」

と、したり顔でマウントを取ってくる人。

こちらは親切で説明しているだけなのに、なぜか嫌な気分になるやつです。

そんなあなたに反論を用意しました

実はその「効かない説」、半分は正しいけど半分は短絡的。

薬剤師からすれば「いやいや、別の切り口もあるんですよ」と言いたくなるポイントがあります。

ここからは、熱と免疫のトレードオフや、薬剤師ならではの“副作用逆利用”という視点から、総合感冒薬をバッサリ切り捨てるのはもったいない理由を語っていきましょう。

熱と免疫のトレードオフ

まず知っておいてほしいのが、「発熱は免疫の武器」だということ。

体温が上がることでウイルスの増殖が抑えられ、白血球の動きも活発になります。

つまり熱は「体が戦っている証拠」なんです。

ところが――。

熱が上がりすぎると、今度は体力をゴリゴリ削ってしまう。

代謝は急上昇、食欲は減退、加えてのどや頭が痛ければ夜は眠れず身体そのものが疲弊する。

ここで消炎解熱鎮痛剤の出番です。

確かに熱を下げれば免疫の働きは一部弱まります。でも

「眠れないほどの高熱」

「眠れないほどの頭痛」

「つばも飲めないほどののどの痛み」

「苦しい鼻づまり」

を無理に抱え続けるよりは、体力を温存して免疫が働きやすい環境を作る方が回復につながることもあるんです。

要は、発熱に関していえば

熱を残すか

熱を下げて痛みを取り除き休むか

のバランス調整。

薬剤師はそのトレードオフを理解した上で、解熱剤を選んでいるんです。

薬剤師ならではの“副作用逆利用”

抗ヒスタミン剤の眠気

鼻水・鼻づまりを抑える抗ヒスタミン薬には眠気がつきもの。

でも薬剤師はこれを「副作用」じゃなく「ぐっすり眠るための効果」として使うことがあります。

しっかり睡眠をとれば免疫は回復しやすくなる。

解熱剤の体力温存

高熱でヘトヘトになっている時は、あえて熱を下げて体を休ませる。

結果的に治りが早くなることがある。

つまり薬剤師は、薬を“真っ向から効かせる”だけでなく、副作用も含めて戦略的に利用する。

のどの痛みや頭痛、鼻づまりなんかも同じで、らくにしてゆっくり休みましょうという話です。

ここが中途半端な知識だと見落としがちな「総合感冒薬の不思議」なんです。

かつて存在した“尖った風邪薬たち”

実は昔、市販の風邪薬には かなり個性的なラインナップ がありました。

たとえば――

夜用:あえて眠気を出しよく寝れるためにカフェインを抜いたタイプ

昼用:カフェイン入り、夜用:カフェインレス という使い分け前提の商品

店頭で薬剤師や登録販売者が丁寧に説明してくれれば、こういう「尖った工夫」のある薬は光る存在でした。

でも最近はどうでしょう。

ドラッグストアの売り場に薬剤師が立って説明する機会は減り、棚にずらりと並んだ商品をお客さんが自分で選ぶスタイルが主流になりました。

その結果――

「尖った風邪薬」ほど理解されず、手に取られず、気づけば消えていく運命に…。

ここにもまた、総合感冒薬の“不思議な歴史”が隠れています。

「役立つはずの工夫が、市場の変化で消えてしまう」というのは、薬の世界ならではの面白さ?です。

補足

いまでも細々と、昼 夜用の見分けタイプの風邪薬は販売されているようです。

眠気の出るカフェインレス風邪薬は、ベンザブロック®YASUMO®として販売されています。

朝昼は、通常のベンザブロックLを服用して、夜だけYASUMOにするというマニアックな使い方をする薬剤師もいそうな気がするが・・・。

結論:総合感冒薬は“無駄”ではなく“不思議”

総合感冒薬は確かに、風邪そのものを治す薬ではありません。

そして、プラセボや儀式効果、タイミングの偶然によって「効いた気」になる部分もあるでしょう。

その点だけを切り取れば、マウントおじさんの言う「無駄じゃん!」は半分正解です。

でも・・・。

薬剤師から見ればそれは 短絡的すぎる結論 です。

熱と免疫のトレードオフを理解した上での「体力温存のための解熱」

抗ヒスタミン薬の眠気を利用した「睡眠による回復促進」

尖った商品が生まれては消えていった「売り場の歴史」

こうした要素を合わせて見ていくと、総合感冒薬は 単なるプラセボや儀式の産物ではなく、人間の体と社会の間で形を変えてきた“奥深い存在” に見えてきます。

だからこそ、薬剤師としては声を大にして言いたい。

👉 総合感冒薬を「風邪を治さないから無駄」とバッサリ切り捨てるのはもったいない。

それはむしろ「薬の不思議」を味わえる格好の題材なんです。