第1章 はじめに──薬剤師と登録販売者の分岐点

かつて薬剤師は、調剤室で処方箋に基づく調剤を行うだけでなく、ドラッグストアや薬局で市販薬(OTC薬)を販売し、生活者からの相談に答える存在でもあった。例えば、風邪薬、胃腸薬、鎮痛薬など、日常的に使われる一般用医薬品は薬剤師が対面で説明を行うことが当たり前だったのである。

しかし2009年、薬事法の改正によって「登録販売者制度」が創設されたことは、この図式を大きく変えた。それまで薬剤師が担っていたOTC販売の現場を、登録販売者が肩代わりできるようになり、結果として薬剤師は「調剤室にこもる」傾向を強めていった。

制度からすでに15年以上が経過している。いまやドラッグストアのOTC売場で薬剤師を見かけることは稀であり、逆に登録販売者が主体となって顧客対応を行う光景が常態化している。薬剤師は処方箋調剤に特化し、OTCを知らない薬剤師世代が増えている。これは単なる現場の風景変化ではなく、制度によって職能のあり方そのものが変容したことを意味する。

本章では、登録販売者制度の背景や狙いを整理し、なぜ薬剤師がOTCから遠ざかる構造が生まれたのかを振り返る。さらにその後の10年間で現場に何が起きたのかを、第2章以降で検討していく。

制度導入の背景──セルフメディケーション推進と人材不足

1. セルフメディケーション推進の流れ

2000年代、日本政府は「セルフメディケーション(自分の健康は自分で守る)」を政策的に推進していた。

背景には高齢化の進行と医療費の増大がある。軽度な不調まで医師の受診に依存すると、社会保障費が膨らみ続けるため、一部の薬は市販薬として購入し、生活者自身がセルフケアで対応できるようにしようという考え方だ【厚生労働省・セルフメディケーションの推進】

この流れのなかで「市販薬のアクセスをもっと広げること」が課題になった。当時は薬剤師不足が深刻で、特に地方ではOTC販売の担い手が足りなかった。

2. 薬剤師不足とドラッグストアの台頭

2000年代後半、ドラッグストア業界は急成長していたが、すべての店舗に薬剤師を常駐させることは人件費・人材供給の両面で困難だった。

厚生労働省の統計によれば、2000年代前半の薬剤師数は増加傾向にあったものの、調剤需要や病院勤務の需要に比べて供給は追いついていなかった。

3. 登録販売者制度の創設

こうした背景から、2009年の薬事法改正により「登録販売者」が誕生した。

一般用医薬品のうち「第二類」「第三類」に分類される多くの薬については、薬剤師でなくても販売可能とする。

登録販売者資格試験合格を経て、ドラッグストアや薬局で販売・相談対応を担える専門職として位置づける。

これにより、薬剤師は「第一類医薬品(スイッチ直後品など)」を扱う際や調剤業務に集中できるようになり、人材不足と人件費の課題を解消する狙いにそって分業化が進んだ。

4. 制度の意図と副作用

制度導入の意図自体は合理的であった。

薬剤師不足を補う

市販薬の販売網を拡大する

セルフメディケーションを推進する

しかし副作用もあった。それは、薬剤師がOTC領域から後退することで、OTCに触れない薬剤師世代が生まれてしまったということだ。

制度設計時には「薬剤師は調剤に集中し、OTCは登録販売者が担う」という役割分担が合理的に見えた。だが結果的に「薬剤師がOTCを知らない」という現場力低下が進んでいる。

第2章 制度施行後10年で起きた現場の変化

登録販売者制度が施行されてから、すでに10年以上が経過した。その間、薬局・ドラッグストアの風景は大きく変わった。制度導入の狙いは「薬剤師不足の補完」「セルフメディケーションの推進」だったが、現場ではそれ以上に大きな職能変化が生じている。

本章では、制度施行後に実際の現場で何が起こったのか、そして薬剤師・登録販売者双方にどのような変化があったのかを整理する。

1. 薬剤師がOTCから遠ざかる構造

制度導入以降、薬剤師の主な配置先は「調剤室」へと固定化された。ドラッグストアでも、処方箋応需のある店舗では薬剤師は調剤に専念し、OTC売場には顔を出さなくなった。

結果として、薬剤師のOTC知識が蓄積される機会が激減した。

「熱の症状によく効く総合感冒薬はどれ?」

「ナロンエースとナロン錠の違いは?」

「便秘薬はいろいろあるけど、どれがマグミットに近くて、どれがセンノシドに近い?」

「大人から子供まで使える風邪薬はどれ?」

こうした市販薬にまつわる基本的な相談にすら即答できない薬剤師が珍しくなくなっている。

これは制度設計上は合理的な役割分担のはずだったが、副作用として薬剤師の“OTC離れ”が進行したといえる。

2. 登録販売者の知識と存在感の拡大

一方で、登録販売者はOTC販売の第一線で顧客と接する立場に立ったため、必然的に知識が深まった。実務経験を通じて、添付文書の解釈や製品間の違いを肌で理解する登録販売者も多い。

このため現場では「OTCに関しては薬剤師より登録販売者のほうが詳しい」という逆転現象が起きている。実際に、OTC購入者の相談相手として「薬剤師」よりも「登録販売者」が相談相手だったといったケースが増えているといわれている。

薬剤師資格の有無よりも「現場で接している回数」が知識と信頼につながっているのだ。

3. 現場で生じているギャップ

この10年で、調剤薬剤師と登録販売者の間には明確なギャップが生まれた。

薬剤師:調剤報酬請求・薬歴記載・相互作用チェックなど、保険調剤に特化

登録販売者:市販薬の選び方、セルフメディケーション支援、生活者相談対応

その結果、患者から「市販薬と処方薬の違い」を聞かれた際、薬剤師が答えに窮し、登録販売者が実務的な解答をしている場面すらある。

この状況は「薬剤師なのにOTCを知らない」という不信感につながりかねない。制度が分断した結果、職能上の弱点を露呈してしまった形だ。

4. 患者の視点から見える課題

患者や生活者から見れば、「薬剤師と登録販売者、どちらに相談すればよいのか」がわかりにくい状況になっている。

調剤薬局:薬剤師が処方薬に詳しいがOTC相談は弱い

ドラッグストア:登録販売者がOTCに詳しいが処方薬の背景は説明できない

特に高齢者や持病のある人が「処方薬と市販薬の飲み合わせ」を相談したい場合、薬剤師も登録販売者も十分に応じられないことがある。

5. 現場の声にみる実感

筆者が調剤薬局の現場で聞いた声でも、

「お客さんに総合感冒薬の違いを聞かれても、答える自信がない」

「この薬にはアリルイソプロピルアセチル尿素が入っているから眠くなりますよ、と登録販売者に教えられた」

「処方薬は詳しいが、OTCは添付文書を開かないとわからない」

さらに補足すると、調剤薬局の薬剤師は処方箋に基づいて薬を渡すため、患者に対しては受動的な説明に終始する傾向がある。能動的に、星の数ほどある売り場の商品を「この症状ならこの薬が適している」と選択する訓練はほとんどなされていない。

そのため、OTCの市販名や配合成分が頭に入っておらず、患者から症状を伝えられても「では、どれを勧めたらよいか」を瞬時に判断できないことが大きな問題となっている。特にアリルイソプロピルアセチル尿素のように、処方薬では単体で出会わない成分は、調剤しか経験していない薬剤師が意識する機会すらないのが現状である。

まとめ

登録販売者制度の導入から10年以上。制度の合理性は認めつつも、現場では薬剤師のOTC知識が失われ、登録販売者がOTCの専門家として台頭する逆転現象が生まれた。

患者からすれば「薬剤師なのに市販薬に答えられない」という違和感を覚える状況もあり、制度設計の副作用が露呈している。

次章では、このような現場の変化を踏まえ、薬剤師が再びOTC知識を学ぶ必要性、そして制度の行方と「保険外し」議論がどのように関わるのかを論じていく。

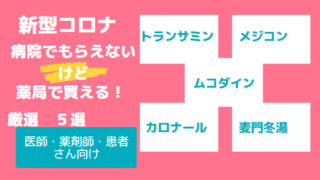

第3章 薬剤師が学び直すべきOTC知識の必要性

第2章で見たように、登録販売者制度施行後10年以上の現場では「薬剤師のOTC離れ」が進み、逆に登録販売者がOTCの実務知識を積み重ねている。患者や生活者からすれば「処方薬と市販薬の違い」「セルフメディケーションにおける安全な薬選び」に答えてくれる人材を求めており、薬剤師がこの領域に疎いことは大きな不安要素となる。

そこで本章では、薬剤師がなぜ改めてOTC知識を学ぶ必要があるのか、そして具体的にどのような知識が求められているのかを整理する。

1. セルフメディケーション推進政策と薬剤師の責務

政府はセルフメディケーションの推進を繰り返し掲げている

【厚労省・セルフメディケーション推進】その中心にあるのは「生活者が軽度な不調を自分で判断し、市販薬で対応する」流れだ。

だが、市販薬は処方薬に比べて情報が断片的に伝わることが多く、自己判断による誤用・乱用のリスクが高い。ここで薬剤師の役割は単なる「調剤」にとどまらず、OTCも含めた安全な薬物療法の選択を助けることに広がっていく。

もし薬剤師がOTC知識を持たないままであれば、セルフメディケーション政策自体に薬剤師が貢献できないという逆説的な事態に陥る。

2. 患者のニーズは「処方薬+OTCの統合的な視点」

患者から寄せられる質問の多くは、処方薬と市販薬の両方にまたがっている。

「病院でもらった薬と同じ成分が市販薬にあるの?」

「今飲んでいる降圧薬と市販の風邪薬を一緒に飲んでもいいの?」

「授乳中だけど、この市販の頭痛薬は大丈夫?」

こうした質問は、処方薬の知識だけでも、市販薬の知識だけでも不十分で、両者を統合的に理解していなければ答えられない。

ところが現状の薬剤師教育や現場では、処方薬に偏りがちで、市販薬の商品群や成分が頭に入っていないケースが多い。結果として、患者の素朴な疑問に即答できない薬剤師が増えてしまっている。

3. 具体的に求められるOTC知識

薬剤師に求められるOTC知識は、単に「商品名を覚える」レベルにとどまらない。重要なのは次の3点である。

成分ベースでの理解(これはおおむね問題ないが、処方薬にない成分には疎い)

例:「頭痛薬に含まれるアリルイソプロピルアセチル尿素は鎮静成分で眠気が出る」

例:「アルミノプロフェンは抗炎症作用があるが、空腹時には胃障害リスクがある」

→ 商品名ではなく成分から説明できることが必須。

処方薬との位置づけの違い

例:「ロキソニンSは処方薬のロキソプロフェンと同成分。ただし市販薬では1日量が制限されている」「医療用とOTCでは禁忌が異なる」

例:「酸化マグネシウムは処方薬と同じ成分だが、市販薬の錠数や用量は異なる」

→ 処方薬との比較を即答できることが信頼につながる。

患者背景に応じた選択肢の提示

高齢者、小児、妊婦、授乳婦に対して安全なOTCはどれか

持病(高血圧、糖尿病、肝腎機能障害)がある場合に避けるべきOTCはどれか

→ 単なる販売説明ではなく「能動的に最適な薬を選ぶ」訓練が求められる。

4. 登録販売者との補完関係を築くために

登録販売者は現場でOTC知識を磨いているが、処方薬の相互作用や病態理解については権限も教育も不十分だ。一方で薬剤師は処方薬に詳しいがOTCを知らない。

このギャップを埋めるには、薬剤師がOTC知識を学び直し、登録販売者と補完関係を築くことが不可欠である。

登録販売者が「市販薬の商品特性」を説明

薬剤師が「処方薬との相互作用」や「病態背景」を補足

この連携こそ、生活者にとって最も安全で信頼できる体制となる。

5. 学び直しが迫られる時代背景

さらに近年、処方薬のうちOTCと成分が重なる薬について「保険適用から外す」議論が進んでいる

そのとき薬剤師がOTCを知らないままでは、患者相談に対応できず、信頼を失うリスクがある。逆に、OTCを理解し能動的に提案できる薬剤師は「セルフメディケーション時代に不可欠な専門家」として存在感を増すだろう。

まとめ

薬剤師がOTCから遠ざかったこの10年は、現場力の偏りを生み、生活者からの信頼にも影を落としている。だが裏を返せば、いまこそ薬剤師がOTC知識を学び直す好機である。

成分ベースで理解し、処方薬との比較を説明できる力

患者背景を踏まえて最適な薬を選ぶ能動的な姿勢

登録販売者との補完関係を築き、セルフメディケーションを支える役割

これらを身につけることで、薬剤師は再びOTC領域でも信頼を得ることができるだろう。そして、今後の「保険外し」議論にも耐え得る職能の幅を確立することができる。