序章:神話崩壊の瞬間

「薬剤師=薬のプロ」──そう思っていた時代が、確かにあった。

でも現場をのぞいてみると、その神話はけっこう簡単に崩れている。

患者に聞かれる質問はいつだって直球だ。

「パブロンとPL顆粒って、何が違うの?」

「ナロンエースとナロン錠、どっちが効くの?」

このとき、6年制を戦い抜いた薬剤師が「えーっと…」と固まり、

横から登録販売者がスパッと答える。

──これが現場のリアル。

6年制薬剤師、OTC知識バトルで登録販売者に惨敗。

プライドが一瞬でズタボロになるシーンは、全国で毎日量産されている。

第1章:ドラッグストアOTC現場で起きている逆転劇

薬剤師と登録販売者。資格の取得難易度でいえば、誰もが薬剤師に軍配を上げるだろう。

6年制大学を卒業し、国家試験に合格してやっと得られる称号。

一方、登録販売者は数か月の勉強と実務経験で資格を取得できる。

──なのに、OTCの売場に立つと立場が逆転する。

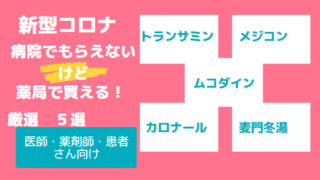

患者「熱のときに効く市販薬はどれ?」

薬剤師はフリーズ。

「ちょっと添付文書見ますね…」と時間を稼ぐ。

その横でベテラン登録販売者は即答だ。

「ピリン系が大丈夫ならルルアタックFX、非ピリン系ならコルゲンTXαですね。ピリン系は熱に良く効きますよ。コルゲンにはイブプロフェン配合で解熱効果がしっかりありますよ。さらにトラネキサム酸も入っているので、のどの痛みにも効きます」

患者がさらに切り返す。

「でも、眠くなるのは…?」

登録販売者は間髪入れずに答える。

「眠気が全くない風邪薬ならストナデイタイムですね。アレルギーに効く眠くなる成分は入っていません。その代わりに漢方の小青竜湯が配合されていて、くしゃみ・鼻水にも効きます」

──ここまで空で答えて、さらに売場へ案内。そしてさらに説明は続いている・・・。

患者は納得、薬剤師は横で震える。

……6年制の知識を誇る薬剤師が、現場のOTC知識バトルでは登録販売者に完敗する瞬間である。