・プロモーションを含みます。

はじめに

「ついに日本でも緊急避妊薬が市販薬になるかもしれない」

——そう報じられたニュースの裏で、実は静かに動いている“国際的な圧力”の存在をご存じでしょうか。

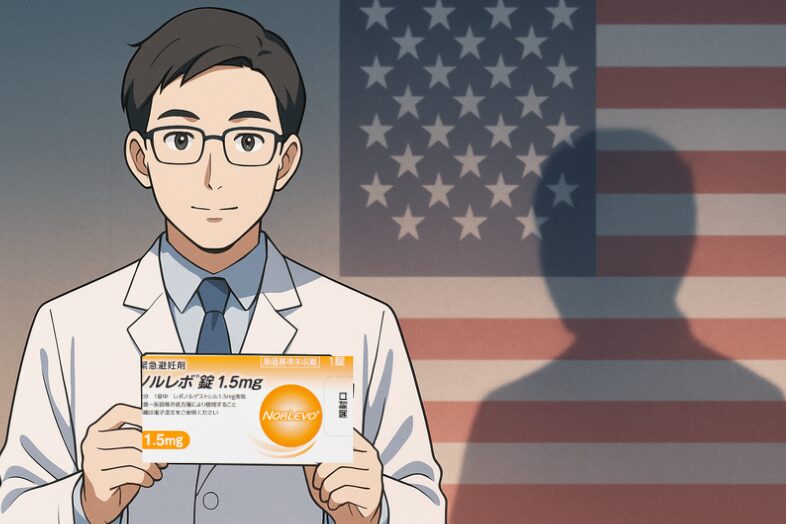

あすか製薬が「ノルレボ錠」のスイッチOTC化(処方箋なしで薬局購入可)を申請したのは2024年。

その背景には、単なる医療政策の進展とは別の、もうひとつの“外からの力”が見え隠れしています。

今回は、「それってアメリカからの圧力なんじゃないの?」という視点から、この動きを読み解いていきます。

緊急避妊薬「ノルレボ錠」の市販化、何が起きているのか?

あすか製薬は2024年に、緊急避妊薬「ノルレボ錠」のスイッチOTC化を厚生労働省に申請。

現在は医師の処方が必要なこの薬を、薬局で購入できるようにするという試みです。

これにより、日本でも性交後72時間以内に服用することで妊娠を防ぐ手段が、より早く・手軽に入手可能になるかもしれないと注目を集めています。

しかし、ここで気になるのが「なぜ今?」というタイミングです。

もっと昔から、市販化を要望する運動は繰り広げられていました。

そう。アメリカがトランプ政権になった今?というのが今回の着眼点です。

アメリカでは10年前から“薬局で買える”

アメリカでは「Plan B One-Step」として知られる同様の薬が、2013年から処方箋なしで全世代に販売されています。

さらに、TargetやWalmartなどの大手チェーンで販売されることも珍しくなく、大学では自動販売機で手に入るところも。

一方の日本は、「世界でも稀に見るアクセスの悪さ」で知られ、WHOや国連からも是正を促されてきました。

では、この流れにようやく乗り出したのが“純粋な国内の判断”なのかと言えば

——どうもそうではなさそうなのです。

背景にある「外資」と「アメリカ市場の停滞」

ノルレボ錠は、もともとフランスのHRA Pharma社が開発した薬で、そのHRAは2021年にアメリカのPerrigo社に買収されました。

つまり、現在日本で市販化が議論されているノルレボの“持ち主”は、実質アメリカ企業なのです。

一方、アメリカ国内ではPlan B市場が頭打ちに。

政治的な保守回帰(トランプ大統領は、人工妊娠中絶に激しく反対しています)やジェネリック薬の競争激化で、利益が減少しつつあるのが現実です。

女性たちが避妊・中絶薬を買いだめるアメリカ、生殖の自由と権利はどこへ?

そこへ登場するのが「高価格・未開拓の日本市場」。

アクセス改善が遅れていた分、利益率が高くとれる日本は、アメリカ企業にとって“最後のフロンティア”として狙われていたとも考えられます。

医師会が反対しているのに、なぜ進むのか?

日本医師会は、

「医師による診察なしで性交の事実を判断するのは不適切」

「誤用の恐れがある」

などの理由で、緊急避妊薬の市販化に一貫して反対しています。

しかし、その医師会が“押し切られる”ような流れが、いま現実に起きつつあります。

なぜでしょうか?

その理由のひとつが「国際的な圧力」

——つまり、アメリカや欧州からの“開かれた市場にしろ”という要請です。

圧力は「通商」「人権」「外交カード」から

通商圧力:アメリカはUSTR(通商代表部)を通じて「日本の薬事制度は非関税障壁だ」と指摘する可能性があります。

人権圧力:WHOや国連は「緊急避妊薬へのアクセスは女性の基本的人権」と明記しており、日本はこの点で“後進国”扱いされる懸念も。

外交カード:G7やTPPの場面で、日本が「性と生殖の権利(SRHR)」に遅れていると批判されれば、政権にとってイメージ低下につながります。

こうした国際的な視線にさらされた中で、医師会の反対を盾に動きを止めるのは、政権としても難しくなってきているのです。

まとめ:「日本の意思」か「外圧による突破」か

確かに、ノルレボの市販化は、女性の権利やアクセス向上という点で歓迎すべき動きかもしれません。

しかし同時に、それがアメリカ企業による市場拡大戦略の一環であり、医師会の懸念を“圧力でねじ伏せる形”で進んでいるのであれば、その過程にも目を向けるべきでしょう。

これは「女性の選択肢を増やす政策」なのか、それとも「外資に門戸を開くための政治判断」なのか。

——真に問うべきなのは、「その決断が“誰のためのものなのか”」ということかもしれません。